神武東征の前に葦原中国入りしたニギハヤヒ

ニギハヤヒの葦原中国入り

神武東征の記述を読めば、ニギハヤヒは神武東征より前に葦原中国へ降り立った人物とされています。これはたぶん事実で、彼は東国から船で難波へたどり着いたのでしょう。磐船神社は何かしら由緒があると思います。東国から、と書きましたが、場所は東海、関東、東北いずれも可能性があります。当時の地名でいうと東海はハラミ、関東はホツマ、東北はヒタカミとなります。高天原というのはヒタカミの首都多賀城のことです。ホツマツタエには当時の流行り歌に次のようなものがあったと書かれています。

「のりくだせ ほつまちひろむ あまもいわふね」

(乗り下せ ホツマ路開む 天磐船)

これは船でホツマを越え、葦原中国を目指そう、という歌でしょう。であればニギハヤヒは関東より東国の人物かと思われます。しかし後の時代を見れば尾張か、当時ハラ宮と呼ばれていた静岡県の浅間神宮とも考えられます。これはニギハヤヒの最初の妻である天道日女命を探ることで導き出せると思いますが、まだ結論はでていません。

熊野とタカクラシタ

ニギハヤヒは船で紀伊半島を越え、難波へたどり着きました。一方で息子である天香山命(タカクラシタ)は熊野で下船し、陸路大和を目指したのでしょう。彼は「ふつのみたま」という武器を携えていました。これは「経津主神(ふつぬし)の御霊」ということで茨城県香取神宮の祭神となります。これを見ても天磐船は関東より東から出発している感じがあります。

このニギハヤヒの天磐船の話は時代でいうと紀元前45年ころのことだと思います。そしてこの時点ではまだ神武東征前なので丹敷戸畔や道臣命などは登場しません。神武東征はこれから数年後の出来事になります。日本書紀などではタカクラシタと道臣命はともに行軍したかのような記述になっていますが、これは後の世代で意図的に混同させたと考えられます。

日本書紀などにおいてこの場面で出てくる「天照大神、建御雷神、ふつのみたま」は少し唐突のように感じます。建御雷神は出雲の国譲りで活躍する神で、数百年前の人物です。しかし出雲の国譲りの時代にさかのぼると、建御雷神は紀伊山地のどこかで大量虐殺のようなことを行っていると思われる記述がホツマツタエにはあります。具体的にはホツマツタエの8文で、捕虜9100人をとらえたが多くが死んでしまい高野山に埋めた、というくだりです。これは丹生都比売神社と何か関連があるのではないかという気がします。

話は戻って「ふつのみたま」を持ったタカクラシタですが、彼は陸路大和を目指し道中は武力に頼んで進んでいったのではないでしょうか。なので過去の惨劇の当事者だった建御雷神と関連付けたのだと思います。

熊野と徐福

熊野から大和へ向かうタカクラシタですが、この熊野の地には秦の始皇帝の命を受け、不老不死の霊薬を求めて船で蓬莱山を目指した徐福が漂着したという伝承があります。実際に和歌山県新宮市にある徐福の墓では秦時代の貨幣である半両銭が出土しています。半両銭が後の時代に運び込まれた、ということもあるとは思いますが、徐福がこの地に降り立ったのは特に疑わなくていいでしょう。そうであれば熊野には中国の戦国時代をくぐり抜けてきた文化、文物も漂着していたはずです。東国の人々からすれば大変物珍しいことでしょう。徐福渡来から150年程経過はしていますが、熊野には中国の文化の香りがまだ漂っていたと思います。八咫烏というのももともとは中国が由来の概念で、太陽に住むとされる三本足の烏のことです。高句麗も三足烏(八咫烏)を重視していたとされます。ホツマツタエでは熊野の八咫烏というのは老人として登場します。熊野に住み着いた徐福一行の子孫で、大和までの山道を把握していた物知りな老人、という見方もできます。

ニギハヤヒとナガスネヒコ

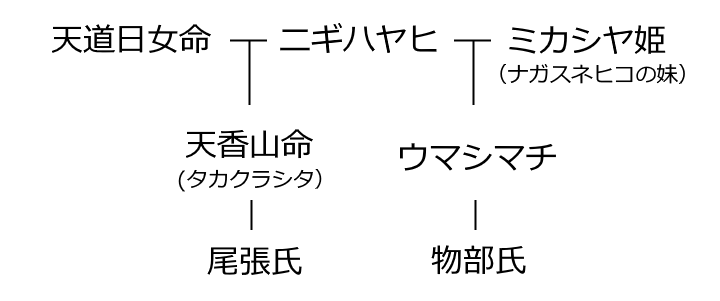

ニギハヤヒは船で難波に到着し、当地の地族であるナガスネヒコとまみえます。ナガスネヒコは奈良県の生駒あたりに勢力を持っていました。ナガスネヒコはニギハヤヒに帰順し従う道を選びます。天香山命(タカクラシタ)も熊野から大和へと侵入してきたでしょう。ニギハヤヒはナガスネヒコの妹であるミカシヤ姫を娶り婚姻関係を結びます。のちにウマシマチも生まれます。ニギハヤヒは侵入者でありながら地族であるナガスネヒコと融和し歓迎される人徳があった人物と考えられます。義兄であるナガスネヒコは今まで通り生駒を拠点とし、一方ニギハヤヒ一行は奈良盆地南部の橿原あたりに拠点を置きました。

この時点でニギハヤヒやナガスネヒコは40歳前後、天香山命(タカクラシタ)は20歳前後でしょうか。ウマシマチは生まれたばかりです。

【補足】ニギハヤヒとホアカリ

ニギハヤヒという人物は謎が多く、よくホアカリという人物と同一として語られます。ホアカリは天孫ニニギの兄にあたる人物で、天孫降臨のあと奈良県の飛鳥周辺を地盤とします。これは出雲の国譲り神話と同時代で紀元前5世紀~紀元前4世紀ころの話です。一方ニギハヤヒは紀元前1世紀ころの人物で、両者は別人となります。ではなぜ同一視されるのかというと、ニギハヤヒの時代、もしくは死後、彼はホアカリの転生だろうと当時の人たちが考えたから、ということになります。転生とか言われるともう受け付けないという人も多いかと思いますので、今回はホアカリについてはこの程度で終えますが、日本人の死生観、転生観というのは古代史を知る上で避けては通れない問題でもあります。つづく。