邪馬台国について

邪馬台国は本来邪馬壹国と書き、読み方も「ヤマタイ」ではなく「ヤマト」です。ホツマツタエでは「ヤマト」は頻繁に登場しますが「ヤマタイ」などという単語は出てきません。ちなみに「ヤマト」というのは「ヤ」は感嘆詞、「マ」は強調、「ト」は整うのトで、「たいへん整った国」という意味のようです。漢字で書く「大和」にも同じ意味を読み取れます。

私は学生の頃、邪馬台(ヤマタイ)国というものは無く、邪馬壹(ヤマト)国の字を崩して読み違えたものだと教わり、納得してその認識は変わらないでいます。日本史、特に古代史は戦前教育の反動といった側面が強く出ていて、気持ちはわからないでもないですが、崇神天皇、継体天皇より前は実在しないとか、とても学問とは思えない説が主流となっています。先日国立の然るべき組織の研究者の話を聞きましたが、日本の古代史というのは、ヤマト王権が成り立つまでの段階を、それぞれの天皇や皇子に役割を追わせ表現している物語、と言っていました。その話を聞いていて、私も大学生の頃家庭教師や塾講師をしていましたが、生徒に問われれば似たようなことを返したかもしれないと思いました。私が適当に自説を生徒に教え、それが原因でその生徒が入試に失敗した、などということは避けたいものです。これは国の教育の一貫性という意味ではあるべき姿かもしれませんが、前提となる国家としての国史をどう捉えているのか、という部分では大きな課題だと感じます。

なぜ複数の説が存在するのか

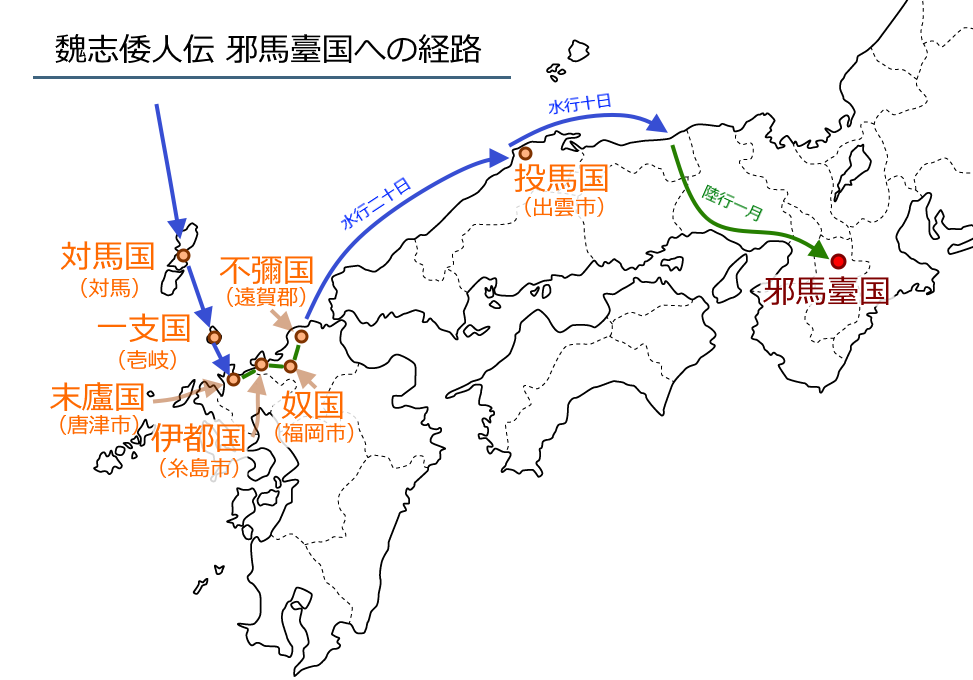

なぜヤマト国の位置は複数の説が存在するのでしょうか。そもそもの発端は江戸時代、新井白石の研究まで遡るようです。その後300年もの間、多くの研究者の空想を掻き立ててきました。近畿説、九州説に加え、最近では阿波説などもあるようです。実際に魏志倭人伝を読んでみて気になる点もあります。最も疑問に思う部分は不彌国から投馬国までの行程で、南に水行二十日という部分でしょう。それまで末廬国から不彌国までは、東南、東南、東ときて、次は南ということで投馬国は一体どこだ、という疑問です。私は投馬国は出雲国だと考えています。投馬は「つも」で、「い」は聞き取れないとかで抜けてしまった、ということです。そうすると水行二十日は南ではなく東となります。確かに南と書いてあればその可能性を考察するのは無理もないですが、ここは少し柔軟に考えて、これは東の間違いだと切り替えることで問題は解消します。

投馬国から邪馬臺国へは南に水行十日、陸行一月とありますが、出雲からみて奈良盆地は東南東になります。これも南というのは違和感がありますが、これもなにか勘違いがあったのだろうと思います。現代でも山で遭難などは普通にありますが、精密な地図やコンパスもないこの時代で進行方向の認識がずれるというのは十分あることだと思います。

出雲から船で若狭湾まで行けば奈良まではより移動が楽のような感じもしますが、若狭湾あたりは対立地域で危険だったのかもしれません。今の鳥取市あたりから陸路で一ヶ月という感じです。

そもそも邪馬臺国までの経路に関する記述は、行程に誇張気味な部分もあったりと、そこまで厳密に読まなくても大体わかる、という文章になっています。上で挙げた二箇所の南の部分がもし東だったら、邪馬臺国論争などは存在しなかったと思います。以下経路について表にしておきます。

| 出発地 | 記述 | 到着地 |

|---|---|---|

| 帯方郡 (ソウル) |

船で陸沿いを南、東と進み七千余里(2800km位:漢代の一里は400m程)。実際は400~500km。 | 狗邪韓国 (金海市) |

| 狗邪韓国 (金海市) |

海を渡ること千余里(400km位)。実際は約50km。 | 対馬国 |

| 対馬国 | 南へ海を渡ること千余里(400km位)。実際は50km程。 | 一支国 (壱岐) |

| 一支国 (壱岐) |

海を渡ること千余里(400km位)。実際は約50km。 | 末廬国 (唐津市) |

| 末廬国 (唐津市) |

東南に陸行五百里(200km位)。実際は約30~40km。 | 伊都国 (糸島市) |

| 伊都国 (糸島市) |

東南に百里(40km位)。福岡市としますが春日市など諸説あり。実際約30~40km。 | 奴国 (福岡市) |

| 奴国 (福岡市) |

東に百里(40km位)。この後船に乗ります。神武東征でも経由した岡(遠賀)水門は当時の重要な港なのでしょう。遠賀川河口あたりだと思います。実際約30~40km。 | 不彌国 (遠賀郡) |

| 不彌国 (遠賀郡) |

南へ水行二十日。ここが問題で、実際は東だろう。距離は約400kmで少しゆっくり気味。 | 投馬国 (出雲市) |

| 投馬国 (出雲市) |

南へ水行十日、陸行一月。ここも実際は東だろう。鳥取市あたりで下船し、南下して瀬戸内海へ出て奈良へ。 | 邪馬臺国 (巻向) |