即位の記述がないニギハヤヒ

五瀬命の弟の謎

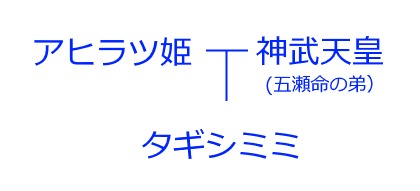

前回神武東征からニギハヤヒの即位について書きましたが、実はどの文献を見てもニギハヤヒが神武天皇として即位したとは書かれていません。これはいわば私が創作で書いている物語です。定説では「五瀬命の弟が存在し、彼が東征で勝利し神武天皇になった」となりますが、それを私は「五瀬命の弟は存在せず、東征軍は負けてニギハヤヒが神武天皇になった」という物語にしたに過ぎません。しかしそれを前述のように整理して書いてみると何の違和感もないストーリーとなります。

そこで私は自分の物語が正しいとして、それを示唆するような記述がどこかにないかと探しました。いくら巧妙に改ざんしたとはいえ、そこに生じる矛盾や違和感を消し去ることはできないと思うからです。

そもそも神武東征と神武天皇についての記述には多くの違和感を持ちます。時代背景と神武天皇の設定、そして熊野から大和へ至るまでの記述や大和での戦闘などです。道臣命はよく歌を歌いますが、日本書紀を読んでいて歌が出てくる場面というのは信用ならないという印象があります。神武即位時も道臣命は倒語(さかしまごと)を用いたとありますが、何か嘘や逆の出来事が語られているように思います。しかしニギハヤヒが神武天皇として即位したとされる決定的な記述はなかなか見つかりません。

五十鈴依姫(イスキヨリ姫)

人名などはできれば正史である日本書紀の記述に合わせたいのですが、後世になるにしたがって人物の混同が発生している場合があり、そのような場合はより古い資料であるホツマツタエの記述を用いたりします。五十鈴依姫(イスキヨリ姫)は神武天皇の皇后である媛蹈鞴五十鈴媛(タタライソスズ姫)の姉妹であったり、同一人物とされたりと記述はぶれますが、ホツマツタエでは道臣命の娘で天香山命(タカクラシタ)に嫁いだ人物となっています。日本書紀では2代綏靖天皇の皇后で、3代安寧天皇の母とされています。

- 天香山命(タカクラシタ)の妻

- 2代綏靖天皇の皇后

- 3代安寧天皇の母

これらはすべて正しいと私は考えています。五十鈴依姫の記述を追っていくことで、ニギハヤヒが神武天皇であったという史実に近づくことができます。

天香山命(タカクラシタ)に嫁ぐ経緯

弥彦神社

弥彦神社

前回天香山命(タカクラシタ、ニギハヤヒの子)は使節団を率いて西国を治め、前31年に帰国して紀の国の大連になったと書きました。ホツマツタエには同様の記述があります。前25年、越の国が反乱を起こしたのでそれを鎮圧するため出兵します。今回は武力を用いず平定したため天皇から「ヤヒコ守」と讃えられ、越の国守に任命されました。新潟県にある弥彦神社がその政庁ということになります。

さらに5年後の前20年、帰国した天香山命と天皇は盃をかわしますが、以前は酒が飲めなかったはずの天香山命が酒をたくさん飲むので理由を聞くと、当地(越の国)は寒くてよく飲むうちに好きになったとのこと。「若返った」と喜んだ天皇は宮に出仕していた五十鈴依姫(イスキヨリ姫)を天香山命に嫁がせました。越の国で男女をもうけます、とまあ理解できる話です。もちろん文献では天皇は五瀬命の弟であってニギハヤヒではないですが、その様子は親子の会話のようでもあります。すこし混乱するので名前に色を付けます。

そしてホツマツタエでは五十鈴依姫との馴れ初めがその直後に書かれています。しかしなぜか五十鈴依姫とタギシミミの馴れ初めが紹介されます。いや今天香山命に嫁いだのだからそこは二人の馴れ初めだろう、と思いたくもなります。タギシミミは天皇(五瀬命の弟)の子という設定です。お互いに歌を交わしあう様子など初々しさが伝わります。しかし五十鈴依姫は宮中に出仕する身で天皇の許しがなければ嫁ぐことができません。ですがこの度の功に報いて五十鈴依姫を天香山命に賜りました、とあります。これを読んで私は天香山命はタギシミミだと確信しました。そしてそうであるならば、神武天皇はニギハヤヒということになります。

隠された系図

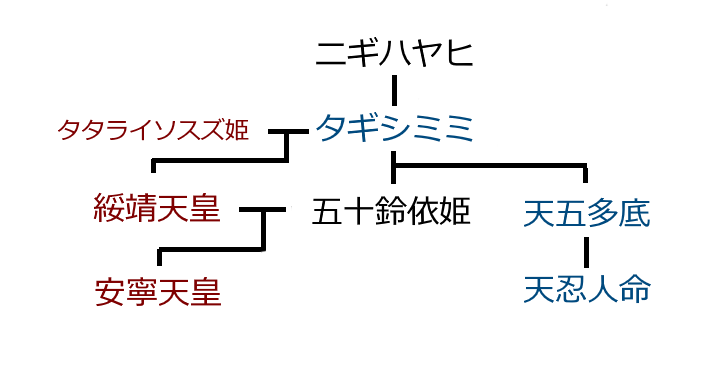

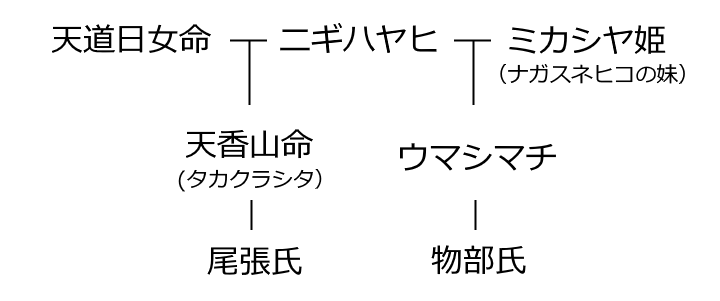

現代に伝わるニギハヤヒの系図

現代に伝わるニギハヤヒの系図

上は以前にもあげたニギハヤヒの系図です。現代に残る文献を付き合わせるとこのように書くことができます。そして次は現代に残る神武天皇の系図です。

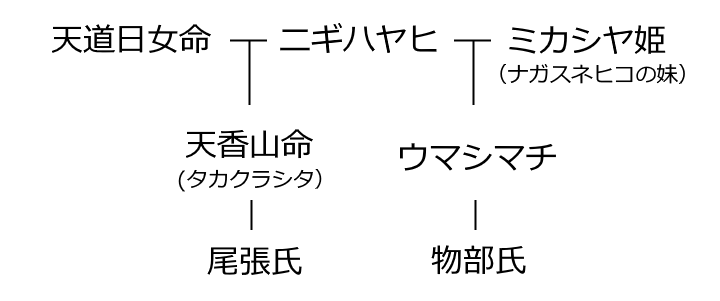

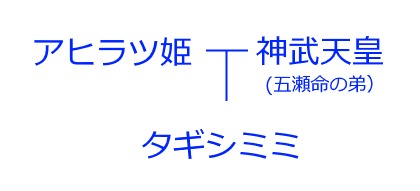

現代に伝わる神武天皇の系図

現代に伝わる神武天皇の系図

これも定説とされている神武天皇の系図です。そして両者を合わせるとこうなります。

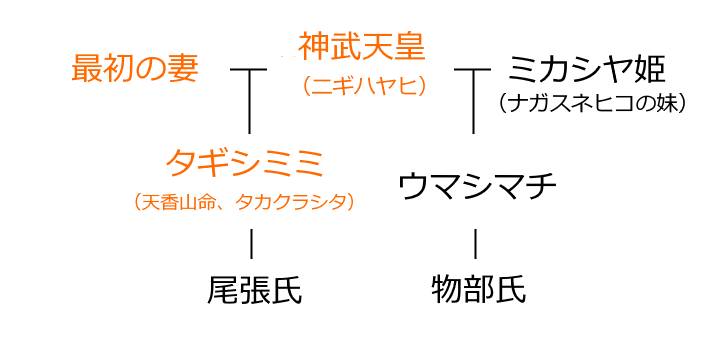

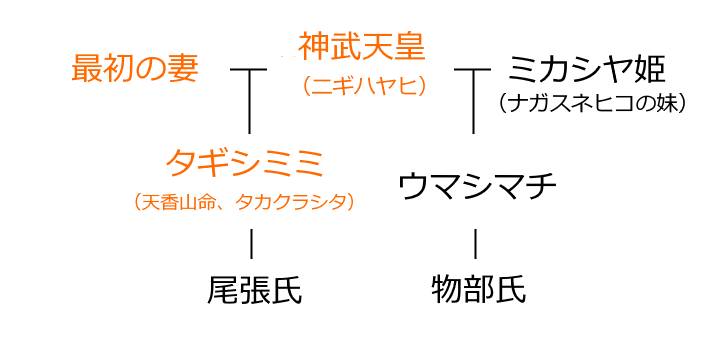

神武天皇ニギハヤヒの系図

神武天皇ニギハヤヒの系図

なるほどこれは結構説得力がある、と私は自負して以前神武東征についてまとめたときにこの説を披露したのですが、その前後の歴史認識が少し雑で納得がいかず今は記事を削除しています。そのあたりを掘り下げたのでさらに説明を続けたいと思います。

タタライソスズ姫

前回書いたようにタタライソスズ姫(媛蹈鞴五十鈴媛)は皇后なのですが、神武天皇(ニギハヤヒ)ではなくタギシミミ(天香山命、以後タギシミミと書く)の后なのではないかと私は考えています。タギシミミは葦原中国入りの時すでに青年であることはわかったので、ニギハヤヒは40前後、即位時は40歳を超えていると考えられます。タタライソスズ姫の生年はホツマツタエに記載されており、前46年生まれ。上にある五十鈴依姫を娶る前の前23年にカンヤイミミを、続く前22年にカンヌナカワミミを産んでいると書いてあるのでそれぞれ数え23歳、24歳の時になります。父がニギハヤヒであれば50歳近くとなり不自然で、タギシミミであれば30代くらいになり双方違和感のない年齢になります。

タギシミミからすればタタライソスズ姫は政略結婚の相手、一方五十鈴依姫とは恋愛結婚になり、いくら正妃で皇子がいるとはいえタタライソスズ姫は不安になるでしょう。五十鈴依姫をタギシミミに賜る際、クシミカタマ(タタライソスズ姫の兄とされる人物)は天皇に苦言を呈しています。苦言の内容は姫の年齢が若すぎるという些細な事ですが、皇后を支える阿波国の勢力としては危険な兆候に思えたのかもしれません。

神武天皇の実体

このように我々が歴史書や伝承で知る神武天皇は五瀬命の弟という架空の存在で、その実態はニギハヤヒ、タギシミミ、道臣命の事績、人格であるというのが私の説になります。整理すると次のようになります。

| ニギハヤヒ

| 東征軍に勝利し初の全国統一を成し遂げた神日本磐余彦天皇

|

| タギシミミ |

タタライソスズ姫を皇后とし、2代綏靖天皇の父 |

| 道臣命 |

神武東征の全行程に従軍し、熊野から宇陀への行軍を指揮した人物 |

彼らを五瀬命の弟と書き換えることで、特に初代天皇であるニギハヤヒの存在をかき消してしまったのは大変罪が重いことだと思います。つづく。