250年続く対立のきっかけ

タタライソスズ姫の恨み

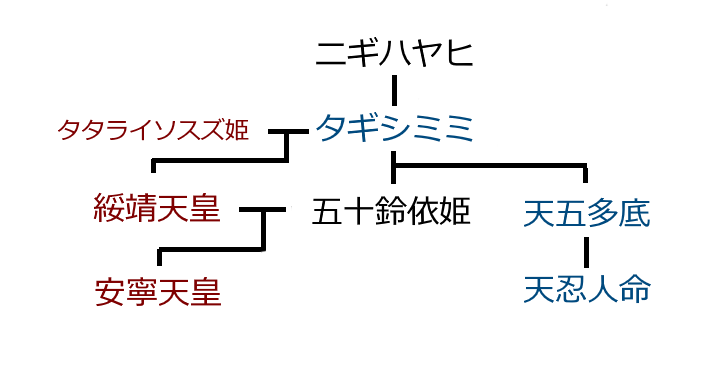

ニギハヤヒの死後、タギシミミは葬儀も行わず一人政務をとり、果てはカンヤイミミ、カンヌナカワミミを殺そうと企てた、ということになっています。そこで2人は武器をとり寝所でタギシミミを殺すのですが、カンヤイミミは震えて動けず、カンヌナカワミミがタギシミミを殺します。長兄であるカンヤイミミはこれを恥じ、カンヌナカワミミに皇位を譲ったとされています。ちなみにタギシミミと2人の関係は年の離れた異母兄弟ということになっていますが、私の考えだと親子となります。

ホツマツタエでは2人の息子に殺害を命じたタタライソスズ姫の関与が記されています。なぜタギシミミを殺さなければならなかったのか、これまでの経緯を踏まえると2つの思惑が見えてきます。1つはタタライソスズ姫の恨みです。まだ幼い10歳ほどの年齢でタギシミミに嫁ぐことを決められ、2人(3人説もある)の男子に恵まれますが、子を産んだすぐ後に夫タギシミミは別の妻(五十鈴依姫)を娶り、しかも遠方へ赴任することとなります。それからおよそ20年後にこの事件は起きます。幼少のころから人生を決められ、皇后という重責を背負い、夫は遠方で別の妻と暮らしている、となれば、息子に夫を殺させたとはいえタタライソスズ姫を非難しようもありません。

阿波国と大神神社

そしてもう1つは阿波国の思惑です。西暦4年、綏靖天皇(カンヌナカワミミ)が即位してまず行ったのがタタライソスズ姫の兄(父?)であるクシミカタマを三輪の神と讃え、その子アタツクシネに大三輪の姓を賜ることです。アタツクシネは綏靖天皇の大物主となります。つまり阿波国の勢力は皇后を擁し、ニギハヤヒの死後タギシミミを排除し、出雲の国譲りからの悲願であった国津神の勝利を祝ったということです。そうなると大神神社は阿波国と同一だと考えることができます。

神武天皇と日向の関係

少し根拠は薄いですが、ニギハヤヒとタギシミミをなかったことにしたかったのは、この阿波国の勢力ではないかという説をあげておきます。架空の存在である神武天皇(五瀬命の弟)はなぜか日向と関連付けられており、そこを説明するのには彦火火出見の転生など少し強引さが必要でした。実はアタツクシネはクシミカタマと日向のミラ姫の子です。神武天皇(五瀬命の弟)の最初の妻は日向のアヒラツ姫でタギシミミを産みます。もしかしたら最初は、ニギハヤヒとタギシミミの代わりをクシミカタマとアタツクシネで上書きしようとしたのではないでしょうか?しかしさすがにそれは無理で、日向と関連の深い彦火火出見が後に神武天皇(五瀬命の弟)という設定にはめ込まれた、という考えです。

神武天皇の実体はいろいろな説があって、日本書紀では彦火火出見や狭野尊(さの)、古事記では若御毛沼命(わかみけぬ)、豊御毛沼命(とよみけぬ)、ホツマツタエではタケヒトです。タケヒトは後にその名前を聞かないので文献の編纂者もこれはないということで記載から消えていったのでしょう。

とにかく神武天皇と日向の関係はまだ何とも言えず、もしかしたら関連の意味すらないのかもしれません。

五十鈴依姫のその後

タギシミミの妻となった五十鈴依姫ですが、息子の天村雲命(天五多底)は尾張氏につながります。しかし実は綏靖天皇の后も五十鈴依姫となっており、3代安寧天皇を産んでいます。古事記によるとタギシミミは父の死後父の后(五十鈴依姫)を奪おうとした、とされており大変不名誉なこととなっています。五十鈴依姫とタギシミミの馴れ初めは前述したとおりで、神武の死後父の后を奪ったわけではありません。むしろ結果はカンヌナカワミミは父を殺し、義理の母を娶ったということになります。これは後味の悪い話ですが、それを隠蔽するのではなく父タギシミミに被せたということになります。

五十鈴依姫はタギシミミの死亡時まだ十分若かった(30代くらい)ので、綏靖天皇の后となり3代安寧天皇を産んだというのはありえないことではないと思います。魏志倭人伝にもあるように、殺した相手の妻子を奪う、というのは当時あったのでしょう。こういった経緯もあるので大和と尾張は激しく対立したのかと思います。

危険な対立の構図

こう見てくると大和も尾張もともにタギシミミと五十鈴依姫の血筋ということになります。双方正統を主張することが可能で、お互い譲る理由がありません。これは考えるほどに恐ろしい構図です。

綏靖天皇から開化天皇までの欠史八代は2倍暦を用いれば西暦4年から247年となり、魏志倭人伝にある卑弥呼の邪馬臺国と隣国の狗奴国の対立はまさにこの延長だったのでしょう。そしてそう考えると、今まで呼称不明だった狗奴(くな)国は、タギシミミ(天香山命、タカクラシタ)との関連から熊野(くまの)国ではないかと思います。

そして欠史八代の時代もさらに解像度が増していきます。8代の中でも尾張と関連の深い天皇は熊野国の側で、そうみると王統が数回変わっているように思えます。そして10代崇神天皇は熊野国出身で、それでも争いが収まらずトヨ(豊鋤入姫命)を立てたということになります。

まとめ

今回は神武天皇からタギシミミの反逆、そして簡単ですが欠史八代の対立の構図を見てきました。本当の神武天皇であるニギハヤヒ、王者の風格すら感じるタギシミミ、彼らの存在を多くの日本人が知ってくれればいいなと思います。

欠史八代については今回の研究を踏まえて考察することで、さらに詳細が明らかになると思います。ここまでくるともはや中途半端な結論では出す意味がなくなってきています。あと一押しで欠史八代も明らかになると思うので、多くの資料に目を通し揺るぎない年表を作成できるよう頑張りたいです。

【補足】ナガスネヒコとウマシマチ

ナガスネヒコは後に大和を追い出され、津軽まで落ち延びて安倍氏となったといわれています。ただナガスネヒコはニギハヤヒに義兄であり、ウマシマチも後に綏靖天皇で役職を得ていることから、そうなった時期が少しわかりません。タギシミミが殺された後ともなればナガスネヒコも相当な年齢になっているため考えにくいです。タギシミミが生きているときだとすれば越の国をどう通り抜けていったのかが疑問となります。

ウマシマチは後に出雲の西、石見国へと移住します。ニギハヤヒの子でナガスネヒコの甥なので何かあったら担がれる可能性があり、大和から遠く出雲の先である石見国まで遠ざけられたという風に考えることもできます。出雲の銅鐸は後に作られなくなりますが、綏靖天皇の即位後出雲の有力者は大和へと移り住んだのかもしれません。銅鐸祭祀は近畿、東海が中心となっていきます。大型化する「見る銅鐸」は近畿式と三遠式がありますが、これはまさに大和国と熊野国の対立と重ねることができます。